풍월당은 홍순관의 『먹만 남다』를 한글날에 맞춰 출간한다. 한글서예는 세종께서 창제하신 훈민정음의 본뜻을 되살리고 일제의 민족말살정책에 맞서 우리 한글을 지켜낸 선각자들의 정신을 오늘날 여전히 이어가려는 실천적 삶의 일부다.

‘훈민정음’에는 백성을 가엾이 여기는 연민의 정신이 들어 있었다. 홍순관은 이 연민의 정신을 실행하는 것이야말로 한글서예를 포함한 모든 예술이 나아가야 할 방향이라고 말한다.

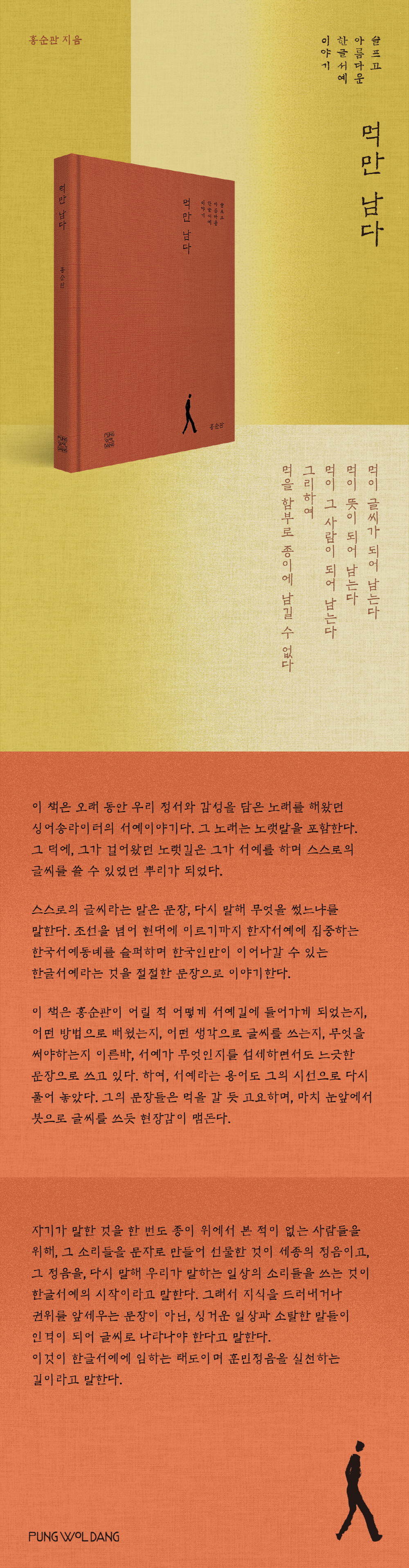

이 책은 오랫동안 우리 정서와 감성을 담은 노래를 해왔던 싱어송라이터의 서예 이야기다. 그 노래는 노랫말을 포함하기에 그가 그간 걸어왔던 노랫길은 그가 서예를 하며 스스로의 글씨를 쓸 수 있었던 뿌리가 되었다. 또 어릴 적 어떻게 서예길에 들어가게 되었는지, 어떤 방법으로 배웠는지, 어떤 생각을 품고 글씨를 쓰는지, 무엇을 써야 하는지 이른바, 서예가 무엇인지를 섬세하면서도 느긋한 문장으로 쓰고 있다.

그의 문장들은 먹을 갈 듯 고요하며, 마치 눈앞에서 붓으로 글씨를 쓰듯 현장감이 맴돈다.

홍순관의 이번 책은 한글을 자랑스럽게 생각하는 우리 모두에게 새로운 지향을 던져 준다.조선을 넘어 현대에 이르기까지 한자서예에 집중하는 ‘한국서예동네’를 슬퍼하며 한국인만이 이어 나갈 수 있는 글씨의 문화가 곧 한글서예임을 절절한 문장으로 이야기한다. 우리 모두의 마음속에 있는 한글 사랑을 어떻게 현실에서 풀어내어 어떻게 새로운 취향으로 연결시킬 수 있을까. 어떻게 다듬어 새로운 세대를 길러내는 자양분으로 삼을 수 있을까.

이 에세이는 우리 모두에게 이러한 맑고도 무게 있는 질문을 남겨 놓는다.

루쉰의 문장을 뒤집어 이번 전시의 화두로 삼았다. 루쉰이 아침 꽃을 저녁에 줍는 것처럼 신중한 기다림을 말했다면 작가는 더 나아가 소외된 이웃과 외면당하는 사회를 살리려는 뜻을 담았다.

『먹만 남다』에서 그 뜻을 전했다면, 도록과 전시에서는 그 뜻을 실천에 옮겼다. 그런 그의 한글서예를 도록과 전시에서 만나볼 수 있다.

글씨를 본다는 것은, 마음을 보는 일이다. 글 쓰는 사람이 마음으로 글씨를 쓴 까닭이다. 그리하여 글씨를 보는 사람도 존재 전체를 동원하여 보고 느껴야 한다.

글씨가 어떻게 이어져왔는지, 누가 어떤 글씨를, 도대체 왜 쓰는지 살펴보고 알아보고 난 다음에야 어렴풋이 글씨는 보이기 시작한다.

‘매일 살면서 오고 가는 우리말을 쓰는 것’이 한글서예다. 바로 세종이 ‘정음―옳은 소리―’을 만든 이유다. 제 글자를 가지지 못하여 매일 쓰는 말을 단 한 번 종이에 옮겨보지도 못했던 사람들을 위해 만든 글자다.

그렇게 살아가는 시민들에게 죽을힘을 다해 세종은 소리글자를 선물한다. 글씨를 본다는 것은, 바로 그 소리를 보는 일이다.

사람도 저마다 조금씩 다른 높낮이와 길이와 셈여림과 독특한 말투가 있다. 그렇게 주고받는 말을 종이에 옮기는 것이 바로 한글서예다.

자연, 글씨도 말투만큼 다르다. 달라야 제 맛이다. 그것이 자연스럽다. 말은 몸에 밴 생각을 꺼내 놓는 일이기에 그것이 곧, 서예로 쓰는 문장이 되어야 한다.

한국 사람인 우리는 한글을 쓸 때 가장 자연스러운 글씨를 쓸 수 있다.

사람이 산 것 전체가 글씨가 된다. 그것이 우리가

쓰는 서예다.

| 도서명 | 먹만 남다 |

|---|---|

| 저자 | 홍순관 |

| 출판사 | 풍월당 |

| 크기 | 133*198 |

| 쪽수 | 154 |

| 제품구성 | 상품페이지 참고 |

| 출간일 | 상품페이지 참고 |

| 목차 또는 책소개 | 상품페이지 참고 |

등록된 사용후기

사용후기가 없습니다.

등록된 상품문의

상품문의가 없습니다.

배송비 안내: 5만원 미만 3,000원 / 5만원 이상 무료배송

1시 이전으로 주문하신 제품은 당일 발송처리되며,

1시 이후 주문건은 다음날 발송처리 됩니다.